大飢饉のさなかに誕生

天保7年は4月から9月まで雨が降りつづき、日が照ったのは夏の土用の5日間だけで、真夏でも重ね着をするほどの寒さでした。

さらに福知山ではその前年に大洪水に遭い、一帯は激甚な水害と凶作に見舞われました。後に「天保の大飢饉」と言われたこの年は、冷水害による凶作のため米価が高騰し、各地で一揆が暴発。その飢餓は日本全国に及び、東北では20万人を超す餓死者があったと伝えられています。

米麦にとどまらず食物全般が不作で、人々が口にしたのは、山野に自生する草木。山のすみずみまで葛の根を掘り起こし、ヨメナ・レンゲ・ヨモギも食べつくし、リョウブ・エノキ・ヤマナシ・ブドウの葉、松の内皮、畳表さえかじって飢えをしのいだといいます。

出口なお開祖が生まれたのは、大飢饉のさなかの天保7年の暮れ、飢えと寒さにおののきながら新年を迎えようとしていた12月16日(旧暦)のことでした。

生まれても食べさせるものがないため、母そよは夫五郎三郎と、出口なお開祖を減児(堕胎)にしようと話していました。

これを耳にした祖母たけがそれをおしとどめたことにより、出口なお開祖さまは無事、福知山上紺屋町に誕生しました。

三人孝女

出口なお開祖6歳(数え年、以下同じ)のとき、家計はいよいよ苦しくなり、父・五郎三郎は甘酒屋を開業。三年もたたないうちに「甘酒五郎三」と呼ばれ、町の人々にも名を知られるようになりました。しかし弘化3年(1846年)の秋、福知山で悪性の霍乱(コレラ)が流行し、五郎三郎もこれにかかり昇天。ときに9月15日、享年41歳。甘酒屋を開いてから5年目のことでした。

このころ出口なお開祖10歳、兄・清兵衛14歳、妹・りよは6歳。清兵衛は油屋五郎助の店に奉公に出ており、母・そよは甘酒業のかたわら、内職に糸紡ぎをしていましたが、五郎三郎が急逝したために生活はますます窮迫しました。そのため出口なお開祖は10歳で上柳町(現・福知山市上柳)の米屋・金屋新兵衛宅へ奉公に出られることになりました。

出口なお開祖は骨身を惜しまず、陰日向なくよく働き、主人にかわいがられ、夜にも休む間もなく糸紡ぎに励まれました。また、母親が病気がちであることを案じられて、給金だけでなく主人から頂かれたものは手も付けずに家に持ち帰り、お盆などに頂いた本裁ちの単衣や浴衣などは、手を通さずに母親に届けられました。母そよはそれをお金に換えて暮らしの足しにしていました。

母そよは当時、会う人ごとに、「これも、なおのおかげや、これもそうじゃ」と出口なお開祖の孝行を嬉しそうに人に話していたそうです。

やがて、出口なお開祖の“孝行娘”としての評判が高くなり、御年12歳のころ、福知山藩主から、「三人孝女」の1人として表彰されたという逸話も残っています。

出口なお開祖はその後、港屋重助方(衣類仕立て業)、衣川家、また、現在の内記町にあった福知山一の饅頭屋(泉屋清兵衛宅)や米久呉服店(中井九兵衛宅)などでも奉公されています。

紙くず買い

出口なお開祖が50歳のとき、夫・政五郎が昇天。一家の生活はますます貧しくなり、出口なお開祖は、早朝から夜遅くまで紙くず買いの仕事を毎日続けました。

留守番をする幼い娘たちに出口なお開祖は、家が貧しいからといって、人から指を指されることのないよう、厳しく注意を与えました。そして、「家の中はいつも掃除をしておくように」「庭に雑草を生やさないように」としつけられていました。

紙くず買いに出かける出口なお開祖自身も髪をきちんと結い、木綿の着物をさっぱりと着こなして、気品のある女性の姿を崩すことはありませんでした。

出口なお開祖の紙くず買いは、悪神として押し込められた、正しい神さま、ちり紙のように世にすてられたカミをひろい集め、救い上げて世に出す御用の型でした。

霊夢

明治25年、出口なお開祖、満55歳の旧暦正月元日から、毎晩、神々しい神殿に参詣し、尊い神さまにお会いする夢を見るようになりました。

夢の中で、先年亡くなった夫の政五郎さんと再会し、出口なお開祖は時が経つのも忘れ、語り合いました。

その翌日も翌々日も、その後何度も同じような霊夢を見るようになり、夢を見るたびに畏れの念が強まりました。出口なお開祖も、神さまと一緒にいるような心持ちになり、神気がこのときから満ちてきました。

「教祖は門内の麗しさに思わず心をひかれて、奥へ進んでゆかれますと、一人の神様が坐って居られました。

白髪を長く垂れ、童顔のなんとも譬えようのない神々しさに、こころを失われて佇っておられますと、その神はしずかに座を立たれ、教祖の手をとってさらに奥深く神殿の方へ導かれました。

奥殿と思われる所まで案内されると、何事か奏上されているようでありました。

それから艮の方角に回られると、こんどは初めのご殿より幾層倍もある大きな神殿があって、黄金、瑠璃、真珠をちりばめた楼閣がならんでいました。

ここには、前よりずっと気高い神さまが居られて、身は金銀、宝石をもって飾られ、衣冠束帯、剣をつけた悠揚として得も言われぬお姿でありました。

その神は、教祖の眼の前近く歩みを移され、じっと教祖を見つめられ、にっこりとお微笑になりました。」(『おさながたり』 出口すみこ著)

帰神の瞬間

明治25(1982)年旧暦正月5日(新暦2月3日・節分)の夜遅く、いつものように淋しい思いをしながら留守番をしていた、出口なお開祖の娘、りょうさんと、すみさん(二代教主)は、こたつの中にもぐり込みながら、西町に住むお米姉さんのうわさ話などをしている間に、いつの間にか眠りについていました。

夜中に帰宅した出口なお開祖が突然、大声で「おすみ、お龍、ここを開けい」とどなられたので、二人はその声に驚いて目を覚ましました。その夜の出口なお開祖に、日頃のやさしい母親の姿はありませんでした。

出口なお開祖は、幼い二人の子に、力のこもったきびしい声で、「西町のお米姉はんとこへ行って、三十六お灯明をあげて、お題目を唱えいと申してこい」と命じました。

二人が西町のお米姉さんに言葉を伝え帰宅すると、出口なお開祖は、寒夜の井戸端で、一心に水を浴びて身を清めていました。

水行が終わると、出口なお開祖は、立ちすくんでいる二人に、平常のいつくしみ深い声で「それはご苦労であった、お前たちは寒いから風邪をひかんようにして、早くこたつへ入っておやすみ」と言いました。その声を聞いて二人は安心して寝床にはいりました。

この日から、出口なお開祖の〝帰神〟は昼夜の別なくつづきました。神さまの命ずるままに厳寒の井戸端で毎晩水行がつづけられました。はげしい帰神のために13日間は食事をとることも、眠ることもできませんでした。

大本では、明治25(1982)年旧正月元旦の霊夢に引き続いてはじまった出口なお開祖の帰神をもって、開教としています。

「教祖のご肉体は電気の注がれるように何ものかが伝わって来て、それが満ちみちて、聴こえるものも視えるものも別のものが開けてきました。荘厳な感情(おもい)に肉体がはちきれるようにしまってくると思うと、開祖さまの腹になにか大きな力が入っていることが、ご自分でもお判りになるようになりました。その力が腹の底から玉が上がるように昇ってきて、おごそかな調子の声となって現われてきました。声を出すまいと歯を固く食いしばっておられても、それを押しあけて突然大きな声が突発しました。これが明治25年旧正月の10日で、ご帰神の初まりであります。」(『おさながたり』 出口すみこ著)

〝帰神状態〟

帰神がはじまると、身体が非常に重くなり力が満ちてくる感覚が訪れます。

姿勢は正しくなり、やがて身体が少し反りはじめます。ゆるゆると身体の振動がはじまると、畳に座っていてもひざが交互に音を立てて上下します。

このとき、顎は引き締まり眼は輝き、徐々に腹の底から威厳のある凛とした太い声が出てきます。

この声は、自分で意識しない言葉となり、押さえようとしても押さえることができません。

自分にかかった神さまとしばしば問答を交わすこともありました。この問答は、はたから見れば自問自答しているように見えます。

神さまの言葉のときは、男のような重々しい声となり、出口なお開祖自身の言葉のときは、普段のつつしみ深い声となります。

問答のなかで、神さまは、いつも「この方は艮の金神であるぞよ」と告げていました。

要するに教祖の腹の中には別の眼に見えない活物(いきもの)が入り込んで居つて、それが非常な力でいきむかと思ふと、自分の一つの咽喉(のど)が自分自身と、其の活物との二つに依って使ひ別が出来て、交る交る互に相応答するのでした。

『ウーム、ウーム、ウーム、ウーム、ウーム、ウーム』

と斯(こ)う咽喉元でいきみ乍(なが)ら教祖の身体は張り切れるやうな緊張を覚て、何物かが憑依(のりうつ)って身体を動かすかのやうに、座られた儘(まま)自ら足が交互に歩むやうに、ドンドンと畳の上を四股(しこ)踏むやうな響をさせ、而(そう)して徐(おもむろ)に腹の底から、威厳ある大きな声が出て来るのでした。

活物『わしは艮之金神であるぞよ』

教祖『そんな事言ふて、アンタは妾を瞞(だま)しなはるのやおまへんかい?』

と教祖は平常の声で、自分の咽喉を使って問ひ返されるのです。

活物『わしは神ぢゃから嘘は吐かぬワィ。わしの言ふ事、毛筋の幅の半分でも間違ふたら、神は此世に居らんのぢやぞよ』

教祖『そんな偉い神様どすかい。狐か狸かが瞞してなはるねん御座へんかい?』

活物『狐や狸で御座らぬぞ。この神は三千世界を建替建直しする神ぢやぞ。三千世界一度に開く梅の花、艮之金神の世になったぞよ。 この神でなければ世の建替は出来ぬのぢゃ。天理、金光、黒住、妙霊先走り、艮に艮之金神が現はれて三千世界の大洗濯を致すのぢゃ。これからなかなか大謨なれど、三千世界を一つに丸めて万劫末代続く神国の世に致すぞよ』

教祖『そんな事言ふて本真(ほんま)どすかい?』

活物『嘘の事なら神は、こんなに苦労はせぬぞ』

と斯う云ふのでした。而して教祖に神懸りして居る神は時々教祖の肉体をゆう游離して行かれる事もあるうやでした。さう云ふ時には教祖の肉体に枯れたやうにグツタリと疲れ果てて身動き一つするも懶かつた位でした。

又教祖には其の神様が自分の肉体に帰って来るのがハツキリ感覚の上に感じられるのでした。それは非常に身体が重くなって、腹にスバラシク力が這入って来て、今まで懶(ものう)かった力なき疲労の感覚が失くなり、妙に身体の姿勢が正しくなって恰(あたか)も大盤石を据(す)えたやうになるのでした。其又据り方が偉いもので、譬(たとえ)どんな力持ちが来て前後左右から押して来ても、ビグともしないと云ふやうな据りの好い感じがするのでした。

軈(やが)て身体が稍(やや)反り加減にゆるゆる震動を始めると、トントントントンと両足を例の如く交互に上げては下し、上げては下しして四股を踏んで歩くやうな態(さま)をするのです。而して顎がグツト後方へ引締って、腹の底から『ウームウーム』といきんで来るのです。すると口が切れて厳かな口調で、

『ヤレヤレ今帰りましたぞ』

と教祖の口を借りて云ふのでした。教祖は、

『何処を廻って来なはつた?』

と直(すぐ)問ひ返されました。

神様『外国を廻つて居つたのぢゃ、唐土の鳥の渡らぬ先にやつと帰りました。唐と日本と戦争があるから村中の者に早う知らしときなはれ』

教祖『そんな事本真どすかい?』

神様『神の申した事は一分一厘違はんぞょ。毛筋の横幅程も間違ひはないぞよ』

教祖はやがて町中を大きな声で呶鳴(どな)って歩かねばならぬやうになりました。元来教祖は廉耻心(れんちしん)の強い人だけに、他人から狂人と軽蔑せられ、又気違奴と後指を指される事が本当に嫌ひであったのですが、教祖に憑依ったと云ふ神霊が欲する儘に教祖の肉体を駆使して町内を呶鳴らせるので如何することも出来なかったのです。

以上は、現二代教主澄子刀自が口述されたものです」(同文は『神の国』誌大正13年新年号にも掲載)(『瑞月校閲・大本教祖伝』)

開祖はいつも、神様が前額より肉体にお入りになるといはれて、いつも前額部を右手の拇指で撫でてゐられたことがある。前額部は、高天原の最高部に相応する至聖所であつて、大神の御神格の直接内流は、必ず前額より始まり、遂に顔面全部に及ぶものである。しかして人の前額は、愛善に相応し、額面は、神格の内分一切に相応するものである(『霊界物語』第四八巻 出口王仁三郎著)

大出口直には、明治二十五年からのように思うて居るなれど、直の霊魂は此の方の霊魂が這入りて居りて、半分の霊魂が天照大神のお妹御にして在りて、死に変わり生き代わり、苦労艱難、悔し残念を今に致して居る身魂であるぞよ。直に二十五年から此の方が守護致したように、皆のものが思うて居るなれど、産から守護して居りたのじゃぞよ(『大本神諭』第二巻)

〝神命〟のままに筆をとる

綾部では、明治26年正月からたびたび、原因不明の火災が発生していました。出口なお開祖もちょうど時を同じくして、帰神状態となり大声で、「よき目ざましもあるぞよ。また悪しき目ざましもあるから、世界のことを見て改心いたされよ。いまのうちに改心いたさねば、どこにとび火がいたそうも知れんぞよ」と叫んでいました。

これを聞きつけた近所の住民が警察に密告し、出口なお開祖は、放火犯と間違われて警察に拘留されてしまいました。釈放後も、警察の指示により組内の人間が集って小さな座敷牢を作り、そこへ入れられることになりました。

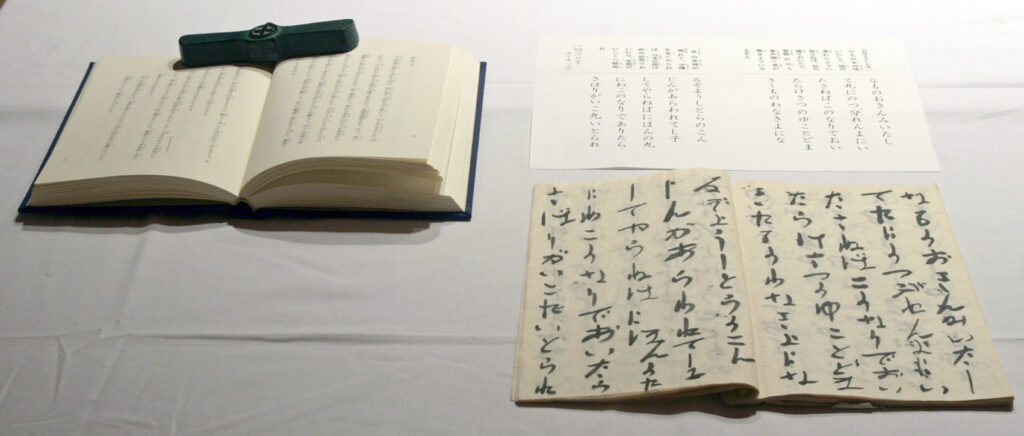

入牢中に出口なお開祖は、〝声を出さないよう〟艮の金神にお願いされました。すると、艮の金神は「それでは筆をとれ」と命じました。

出口なお開祖は読み書きができないのでためらっていると、「お前が書くのではない。神が書かすのであるから、疑わずに筆をもて」と重ねて命じました。

近くにあった一本の古釘を手にとって動かしてみると、ひとりでに手が動き、牢の柱になにか文字のようなものを、しきりに書かせられました。

出牢後、命じられるままに筆を手にすると、いろはのひらがなで、スラスラと文字が書けました。

これがのちに〝お筆先〟となり、数え年83才で昇天するまで、27年間にわたり、半紙20万枚にもおよぶ筆先が綴られました。

〝お筆先〟は、ひらがなに若干の漢数字のまじった素朴な文字で、その内容は、「大本出現の由来」、「神と人との関係」、「現実社会の批判」、「日本民族の使命」、「人類の将来に対する予言・警告」、「三千世界の立替え立直し」など非常に広範囲にわたっています。

出口なお開祖は、〝お筆先〟を記すときに、極寒の時期でも必ず水行をしていました。真冬でも部屋に火の気一つ置かず、夏でも扇一つ使うことはありませんでした。また、暗がりの中でも、灯りをともすことなく〝お筆先〟を記していました。

読み書きができなかった出口なお開祖が、近所の人に〝お筆先〟の判読を求められたというエピソードも残っています。

三ぜん世界一同に開く梅の花、艮の金神の世に成りたぞよ。

梅で開いて松で治める、神国の世になりたぞよ。

日本は神道、神が構わな行けぬ国であるぞよ。

がいこくはけものの世、強いもの勝ちの、悪魔ばかりの国であるぞよ。

日本もけものの世になりて居るぞよ。

尻の毛まで抜かれて居りても、未だ眼が覚めん暗がりの世になりて居るぞよ。

是では、国は立ちては行かんから、神が表に現われて、三千世界の立替え立直しを致すぞよ。(『おほもとしんゆ』「明治二十五年旧正月」第一巻)

〝お筆先〟は、後に出口王仁三郎聖師によってまとめられ、現在の「大本神諭」となりました。

教祖の直筆はいはゆるお筆先であり、そのお筆先を神示にしたがつて、取捨按配して発表したのが大本神諭である(『霊界物語』第七巻 出口王仁三郎著)

「出口直が書くんじゃない、直の手を借りて神が書かすのじゃ」

「口でいうことも書く事も毛筋の横巾も違わぬ」ということを何時も口癖のようにお話になりました。そして筆の毛の先のところにちいさい神様が、まとい付くようにして書かして下さるが、この神様が皆の自には見えんのかといわれたこともあった。

若いものでも書けないような暗さであるのに、平気でお筆先を書いておられるのを拝見して、これは決して人業で書くのでないと思った事もありました。夜分でも暗がりでもお書きになる位だから、あたり前のことではあれど、初めて拝見した時はそれはそれはと驚きました。(『おほもとしんゆの栞』第3号「四方与平氏記」)

東海教区特派宣伝使 前田茂太