大本事件とは

昭和10年12月8日に発生した第二次大本事件は、戦前期の日本における最大の宗教弾圧事件として広く知られています。この事件では、治安維持法違反や不敬罪などの容疑により、大本信徒987人が検挙され、そのうち318人が検事局に送致され、61人が起訴されました。

特別高等警察による厳しい拷問の結果、起訴された61人のうち16人が獄中外で死亡し、その他拘留中や各地で犠牲になった信徒も少なくありませんでした。取り調べにあたっては驚くべき蛮行が行われ、手足を縛り、猿ぐつわをはめたままで警官の意のままに調書が作成されました。拷問、暴行、強圧の連続であり、「こんな言論の圧迫があるか!」と叫びながら憤りのあまり自殺した者もいました。突然死、病死、発狂が相次ぎました。宗教団体に治安維持法が初めて適用された例でもあります。

大本事件に関するニュースや論評、批判を目にした大本信徒の中には、次のような感想を抱いた方々がいました。

「報道機関が当局から圧力を受けているため、ある程度は理解せざるを得ませんが、あまりにも事実と異なる記事が掲載されると、新聞社の常識を疑いたくなることがありました。」

「新聞が過激な記事を出すたびに、新聞やニュース全般への信頼が薄れていきました。」

このように言論統制が行われ、マスメディアから真実が報道されることはなく、治安維持法違反の無罪判決が下されたことも伝えられないまま、大本信徒は「邪教」のレッテルを貼られ、長い年月にわたり苦しんできました。

このような偏向的なメディアのあり方は現在も変わっていないといえます。一部の報道機関は依然として特定の視点や意見を強調し、全体像を伝えることを怠ること傾向があります。このため、今なお、情報の受け手である私たちが積極的に真実を求め、多角的な視点から物事を判断することが求められています。

逆転無罪へ

第二次大本事件が発生した直後の昭和11年2月、三代教主補の出口日出麿尊師(以下、尊師)は、厳しい拷問の結果、精神を患い京都第二日赤病院に入院することとなりました。その後、京都五条署へ再収監され、昭和14年2月には京都大学付属病院へ移されました。この間に尊師が「発病」したことがきっかけとなり裁判の流れが変わりました。その際の理路整然とした調書は、予審判事による作文の疑いがあるとして、公文書偽造行使容疑で大本側弁護団が検察側を告発しました。これが第二審での歴史的な「逆転無罪」への流れを生み出しました。

アジア最大規模の博物館である国立民族学博物館を創設した人類学者の梅棹忠夫氏は、自著の中で大本事件について次のように記述しています。

「こういうむちゃくちゃな目に遭いながらも、大本教徒はほとんどその信仰を捨てなかった。戦前の警察によるさまざまな団体の弾圧史の中で、非転向者の率が最も高かったのが大本だという。九割は頑張り通した。この教団には、日本には珍しい抵抗精神があった。大本ほど、ひどい誤解に包まれた宗教はない。まったくの警察のでっち上げによって潰され、新聞もデマを煽った。世間は、これをまるで邪教の見本のように思い込んだ。公判は、ほとんど傍聴禁止で進められ、どういう内容の事件か、一般には分からずじまいだった。」 (『梅棹忠夫著作集』第七巻『日本研究』中央公論社発行)

敗戦国民の膏血を絞るな

第二次大本事件は、昭和17年7月の第二審において治安維持法違反の無罪判決が下され、実質的に勝訴しました。8月7日には、出口王仁三郎聖師および出口すみこ二代教主は6年8カ月ぶりに保釈・出所しました。昭和20年9月には大審院(現在の最高裁判所)が上告を棄却し、同年10月には不敬罪も解消され、全面解決に至りました。このようにして、10年に及んだ事件は終結し、翌昭和21年2月には大本が正式に再発足を迎えました。

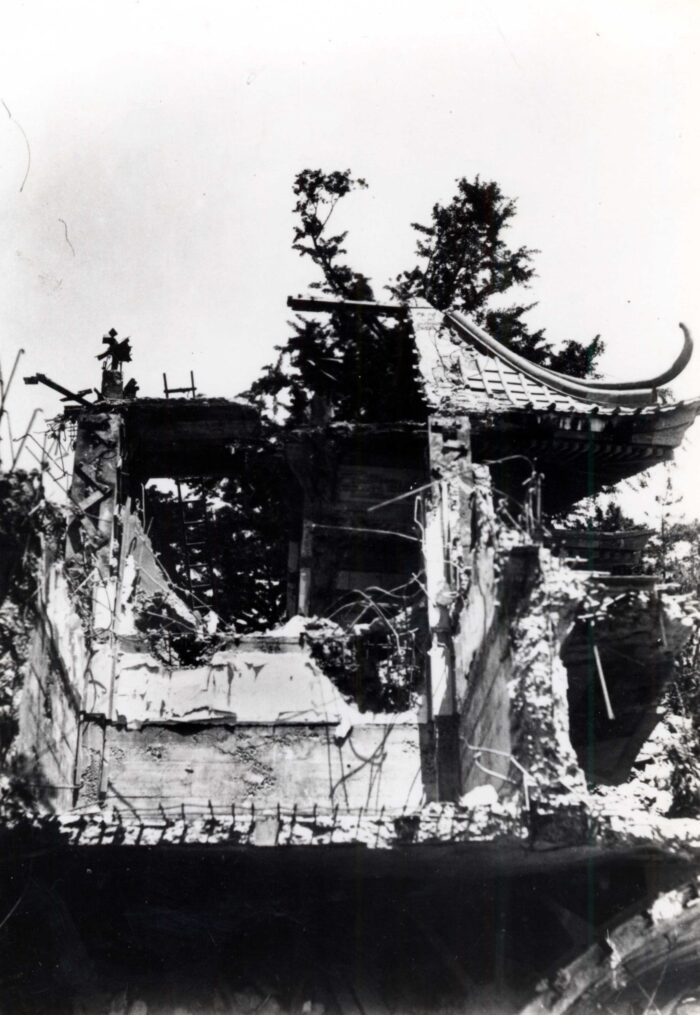

事件が全面的に勝訴となったことを受け、国家を相手取った損害賠償訴訟の提起が協議されました。京都府知事による大本教殿堂破却命令は、明治5年の大蔵省達第118号「無願社寺創立禁制の件」に違反したとして、政府が破却を命じたものでした。本人が破却を行わない場合は、本人の費用で政府が代執行するとして、清水組に請け負わせて取り壊しが行われました。この明治初期の大蔵省のお達しが、昭和の時代においても法律以上の効力を有するなどということは到底考えられません。

さらに、神殿のみならず、個人の住宅までもが全て取り壊されました。出口王仁三郎聖師や出口すみこ二代教主の所有物は、箪笥、鏡台、衣類、机、布団など一物も残さず「国賊の所有物は神州日本の汚れになる」として庭に積み上げられ焼却されました。このようにして、国家自体が不法行為を行ったため、損害賠償を要求する正当な権利があり、その賠償額は数億円に上るはずでした。

しかし、出口王仁三郎聖師は、「そんなけちなことをするな。今度の事件は神様のご経綸だから私は不満に思ってはいない。むしろありがたいと思っている。いま日本は敗戦で、国民は皆ふところが痛んでいる。この国民の膏血を絞るようなことをしてはいけない」と述べ、請求を放棄しました。

近代日本最大の宗教弾圧

大本事件については、さまざまな見解が存在します。一つの考え方は、当局が大本神諭や『霊界物語』を誤解したことが事件を引き起こしたというものです。しかし、単純な「誤解説」だけでは問題の核心を明確にすることは難しいと言えます。

大本の信仰者の視点からは、この事件を神の経綸と捉えることができます。大本の教えには「型」という概念が示されており、この考え方に基づくと、大本事件は神の意志によって引き起こされたと解釈することができます。この「型」の観点から大本事件を捉えることで、大本が弾圧されたことが日本の再生の端緒となったと信仰的に理解することができます。

また、大本事件は近代日本最大の国家権力による宗教団体への統制と弾圧であり、同時に国家神道と大本の神話体系・歴史観の相違という側面も強く影響しています。

第二次大本事件は第一次大本事件に比べて遥かに大規模であり、その評価は現代でも定まっていないとされています。

「吉岡発言」

出口王仁三郎聖師は、昭和20年12月10日から翌年1月6日までの約一カ月間、静養のため鳥取県吉岡温泉に滞在されました。この期間中、「大阪朝日新聞」の記者である織田正三氏が聖師を訪問し、敗戦後の日本の現状や神道の変革、信教の自由などについて意見を求めました。

この際の談話は、「予言的中『火の雨が降るぞよ』―新しき神道を説く出口王仁三郎翁」という見出しで、昭和20年12月30日付の同紙に掲載されました。この内容は、後に「吉岡発言」として知られるようになります。

聖師は談話の中で、次のように述べています。

「日本の敗戦後の本当の苦難はこれから始まり、昭和25年まではいかんともすることができない。」

この発言は、GHQによる日本占領が昭和25年まで続くことを予見していたと考えられます。

さらに聖師は、次のような平和への展望を語っています。

「軍備を持たない日本は、世界平和の先駆者として尊い使命を担う存在である。本当の世界平和は、全世界の軍備が撤廃されたときに初めて実現される。」

これらの発言は、当時の社会情勢を踏まえた鋭い洞察であり、また平和への深い願いを示すものでした。「吉岡発言」は、時代背景を超えて今日においてもその意義を見直されるべき言葉として、多くの人々に感銘を与えています。

東海教区特派宣伝使 前田 茂太